宇検村は奄美大島の南西部の西岸に位置しています。奄美空港からは約80キロ(車で2時間強)でトンネルができてずいぶん便利になりました。それ以前は山の尾根伝いに道路が通っていました。

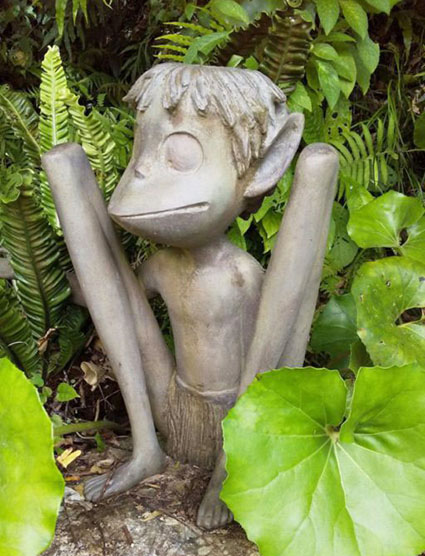

奄美市住用町から赤土山<あかつちやま>を越えて宇検村に入ります。迎えてくれるのは大きなガジュマルの樹とケンムンの像。

ケンムンとは奄美に伝わる妖怪で「怪(け)のもの」の意味があります。村内のあちこちにケンムンの像があり村おこしの役目を果たしています。

宇検村の歴史と地理

戦後すぐの頃には8000人前後だった宇検村の現在の人口は1,500人余りです。高度成長期に村を担った林業は衰退し大島紬を織る音も残念ながら今は聞こえなくなりました。たくさんあった水田も国の減反政策でなくなりました。現在の主な産業は、真珠やクロマグロやモズクそして車えび<宇検養殖>などの養殖業、黒糖焼酎製造業、サトウキビやパッションフルーツ、タンカンなどの農業です。

村内には14の集落があり各集落にはその中心部に必ず土俵があります。しょっちゅう相撲大会が開かれるわけではなく、土俵が脚光を浴びるのは豊年祭のときです。豊年祭では相撲のほかに住民たちによる歌や踊りが披露され、集落が1年で一番盛り上がる日です。お盆や正月同様に、豊年祭を楽しみに帰省する村の出身者も多いようです。

宇検村は海に山に自然が豊かです。2021年7月「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島(いりおもてじま)が世界自然遺産条約に登録されました。大陸とつながっていた琉球列島は地殻変動で切り離され生物たちは独自の進化を遂げました。絶滅危惧種や固有種が多い独特で豊かな「生物多様性」が評価されました。日本の世界自然遺産としては5例目です。奄美大島最高峰の湯湾岳(ゆわんだけ※高さ694m)の深い森の中には、アマミノクロウサギやハブ、イノシシ、また、さまざまな鳥や昆虫が生息しています。また宇検村は渡り鳥サシバの中継地であり越冬地でもあり、昆虫好きや動植物好きには羨望の自然環境です。

宇検村の観光ポイント

湯湾集落 – ハブ鑑賞小屋

宇検村の中心部の湯湾集落。役場の敷地内に名物の「ハブ鑑賞小屋」があります。

住民が捕獲したハブを間近で見ることができる貴重な場所です。元山公知<もとやまあきら>村長のメッセージは「have a nice day <良い一日を>」。

湯湾集落 – 奄美大島開運酒造

湯湾集落には黒糖焼酎を造っている「奄美大島開運酒造」があります。同じエリアには「宇検食堂」や「がじまる茶屋」があります。「がじまる茶屋」は築100年の古民家を改造したもので昔のたたずまいが残り、独自の香辛料で味付けしたカレーやピラフが自慢。宇検食堂では奄美名物の鶏飯や油そうめんが食べられます。

屋鈍集落 やどんカフェいちのいち

枝手久島を眼前に望む、屋鈍(やどん)集落の「やどんカフェいちのいち」。蒼く透き通った海を眺めながらのコーヒーに心が癒されます。店主の手作りの焼き菓子も評判。店のシンボルである雄鶏の「だいおう」や子ヤギがお出迎え。1棟貸しのコテージも人気があります。

釣りイカダ宇検

焼内湾に浮かぶのは「釣りイカダ宇検」です。天然の防波堤ともいえる枝手久島が近く、1年中、島内外の観光客で賑わいます。

芦検集落

芦検(あしけん)集落には「待ち網漁」という伝統漁法があります。櫓(やぐら)の上から魚の動きを察知し網を引き上げる寸法。魚が網に入るまでのんびりと待ちます。時には焼酎を呑みながら、という羨ましい?漁です。山々に目を向けると湯湾岳や峰田山(みねたやま※高さ387m)の雄姿が望めます。枝手久島(えだてくじま※高さ322m)の山容も素晴らしいです。枝手久島は、見る場所によっては恐竜にも似ており、子どもたちは恐竜島と名づけています。宿泊は宇検食堂に隣接する「焼内の宿」。ロッジ風のコテージは南国情緒たっぷりで夜には、満天の星空鑑賞もできます。

宇検村の

未来に向かって

若者たちが行動を起こしつつあります。その一つが赤土山にコーヒーの木を植える活動です。

新たな産業を興そうとの挑戦で、地元の人も手伝ってこれまでに90本を植樹されました。

また、一方では海岸の清掃活動を行っています。白い砂浜を守ろうと漂流物と格闘しています。「FMうけん」(2009年5月設立)の番組に若者たちが、連日、出演して積極的に地域の情報発信に努めています。

L I N K ▶ 宇 検 村 役 場